Das Klima. Geschichte des Begriffs, 3.Teil

von Alexander von Pechmann

Alexander von Humboldts Erforschung des Klimas

Aus dieser Zeit des industriellen und technischen Fortschritts ragt allerdings der Weltreisende Alexander von Humboldt als ein Solitär heraus und wird heute weitgehend als „Pionier der Klimaforschung“ angesehen. Er hatte gegen den Trend zur Spezialisierung und Abschottung in seinem umfassenden Spätwerk „Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung“ den Versuch unternommen, die Welt nicht als eine in zahllose Einzelgebiete und Spezialdisziplinen zerfallene Mannigfaltigkeit aufzufassen und zu katalogisieren, sondern sie „als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes“ zu vergegenwärtigen. „Die Natur“, schreibt er einleitend, „ist für die denkende Betrachtung Einheit in der Vielheit, Verbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkräfte, ein lebendiges Ganzes. Das wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens ist daher dieses: in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen …, den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die enge Grenze der Sinnenwelt hinaus; und es kann uns gelingen, die Natur begreifend, den rohen Stoff der Anschauung gleichsam durch Ideen zu beherrschen.“1

Auch wenn Humboldt damit zweifellos an den ganzheitlichen Naturbegriff Herders angeknüpft hat – den er kannte, aber selten erwähnte2–, so ist sein methodischer Zugang doch ein anderer. Schon früh, erklärt er wohl auch gegen Herder, sei er „zu der Einsicht gelangt, dass ohne den ernsten Hang nach der Kenntniß des Einzelnen alle große Weltanschauung nur ein Luftgebilde sein könne“3. Das alte Bild, das dem inneren Sinn als ein harmonisch geordnetes Ganzes vorschwebt, dürfe sich nicht in den Gestalten „dumpfer Ahndungen und unvollständiger Induktionen“ erschöpfen, sondern müsse sich zuletzt als „das Ergebnis langer, mühevolle gesammelter Erfahrungen“4 erweisen. Denn die Kenntnisse all der scheinbar unbedeutenden Einzelheiten seien ihrem inneren Wesen nach fähig, sich „wie durch eine aneignende Kraft“ gegenseitig zu befruchten. So führe „die beschreibende Botanik, die nicht mehr im engen Kreis der Bestimmung von Geschlechtern und Arten festgebannt ist, den Beobachter, der Länder und hohe Gebirge durchwandert, zur Lehre der geographischen Verteilung der Pflanzen über den Erdboden nach Maßgabe der Entfernung vom Äquator und der senkrechten Erhöhung des Standorts. Um nun wiederum die verwickelten Ursachen dieser Vertheilung aufzuklären, müssen die Gesetze der Temperatur-Verschiedenheit der Klimate wie der meteorologischen Processe im Luftkreise erspähet werden. So führt den wissbegierigen Beobachter jede Classe von Erscheinungen zu einer anderen, durch welche sie begründet wird oder von ihr abhängt“5.

Wie kein anderer ist Humboldt diesem umfassenden Forschungsprogramm selbst gefolgt: auf seinen Erderkundungen kroch er mit einer Vielzahl von Messinstrumenten in die tiefsten Schächte und Erdlöcher und erkletterte die höchsten Berge; er vermaß nahezu jeden Fluss, Berg und See, den er traf, und beobachtete die Variationen der Pflanzen- und der Tierwelt in ihren jeweiligen Lebensräumen; er seilte sich fest im Sturm, um die Höhe der Meereswellen zu messen; er sammelte unzählige Gesteins- und Pflanzenproben, die er sorgfältig etikettierte … Sein waches Interesse am Einzelnen wie seine Datensammelwut dürften wohl erst von „Google“ übertroffen worden sein.

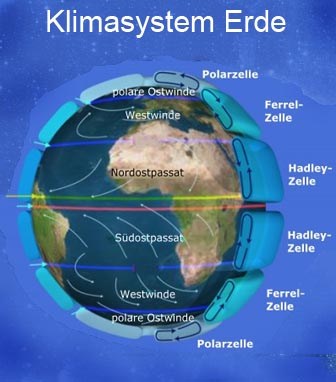

Aristokrat, der er war, dienten diese Datenmassen Humboldt allerdings nicht der schnöden Vermarktung, sondern der Entdeckung der Zusammenhänge in der Natur. So gehen auf ihn die „isothermen Linien“ zurück, die Orte mit gleicher Jahrestemperatur verbinden und zugleich Schlüsse auf die Art der Pflanzen erlauben. Er entdeckte den nach ihm benannten „Humboldtstrom“, die Zirkulation des Wassers im Pazifik. Als allgemeines Resultat seiner Erderforschung und -vermessung ergab sich für ihn die Definition der Erde als System: die Erdkugel sei von zwei „Meeren“ bedeckt, einem aus Wasser und einem aus Luft. Durch beide laufe ein ständiges Strömen: im atlantischen Ozean der Golf-, im Pazifik der Humboldtstrom. Die Ströme des „Luftozeans“, die von den Schwankungen der Sonnenwärme in Bewegung gehalten und an den Schräghängen der großen Steinmassive gebrochen werden, bewirken, dass die Verteilung der Gewächsarten nicht den linearen Breitengraden, sondern den geschwungenen isothermischen Linien folge. Dieses System der Ströme des Wassers und der Luft verbinde die Kontinente zu einer Einheit.

Somit kenne man nun, endet er, den Aufbau der Erde. Man verstehe die Ströme des Meeres und die Bedingungen des Lebens; und bald werde man auch das letzte Rätsel, den Erdmagnetismus, gelöst haben. Daher sei das Ende des Weges in Sicht, die Vermessung der Erde nun fast abgeschlossen. Dann werden Kosmos und Erde begriffen sein.6

In diesem Erdsystem spiele aber der Mensch eine letztlich marginale Rolle. Denn einerseits sei „das Menschengeschlecht in seinen physischen Abstufungen, in der geographischen Verbreitung seiner gleichzeitig vorhandenen Typen“ abhängig vom Klima, von „dem Einfluss, welchen es von den Kräften der Erde empfangen“ hat, vom Boden und den meteorologischen Prozessen des Luftkreises, den Naturgewalten“, denen der Mensch jedoch durch seine „Geistesthätigkeit und stufenweise erhöhte Intelligenz“ sowie durch eine „wunderbare sich allen Klimaten anschmiegende Biegsamkeit des Organismus“ entgehe. Andererseits wirke der Mensch „durch Fällen der Wälder, durch Veränderung in der Verteilung der Gewässer und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie“ seinerseits auf das Klima ein und verändere es. Allerdings haben diese Einwirkungen des Menschen auf das Klima eine nur lokale oder regionale Reichweite und „keinen merklichen Einfluss“ auf das Erdsystem als Ganzes.7

Hinsichtlich der philosophischen Grundfrage nach dem Mensch-Natur-Verhältnis, wie sie die Kontroverse zwischen Herder und Kant motiviert hatte, hält sich Humboldt, so weit ich sehe, recht bedeckt. Er beschließt die „allgemeine Darstellung der Naturerscheinungen im Weltall“8 von den fernsten Nebelflecken bis zu den zarten Pflanzenkeimen und kleinsten Organismen tierischer Schöpfung mit dem Hinweis, dass auf diesem Weg viele Erscheinungen nach Gesetzen geordnet werden konnten, dass jedoch „Gesetze anderer, geheimnisvollerer Art walten in den höchsten Kreisen der organischen Welt: in denen des vielfach gestalteten, mit schaffender Geisteskraft begabten, spracherzeugenden Menschengeschlechts.“ Diese „höchsten Kreise“ aber bezeichnen die „Grenze eines physischen Naturgemäldes, wo die Sphäre der Intelligenz beginnt und der ferne Blick sich senkt in eine andere Welt. Es bezeichnet die Grenze und überschreitet sie nicht.“9

Humboldt bleibt damit letztlich bei dem Dualismus zweier Welten stehen: einer physischen Welt und einer intellektuellen Welt, die jeweils nach fundamental anderen Gesetzen funktionieren. Einerseits gehöre der Mensch der Natur als eines „lebendigen Ganzen“ an – diese wäre sonst kein Ganzes –, andererseits aber unterliege er Gesetzen von ganz anderer Art als den Naturgesetzen. Er zieht offenbar wie Kant die strikte Grenze zwischen dem Menschen und der Natur, die Herders „dynamischer Spinozismus“ doch überwinden wollte. Humboldt starb sechs Monate, bevor Charles Darwins Buch „Über die Entstehung der Arten“ erschien, das einen neuen Diskurs über das „Tier-Mensch-Übergangsfeld“ eröffnen sollte.

Die Klimatologie als Wissenschaft

Neben der Fertigstellung und Veröffentlichung seines Alterswerks war Humboldt bis zuletzt bemüht, die Klimaforschung zu institutionalisieren. Sie sollte nicht mehr nur Sache einzelner Abenteurer sein, sondern zu einer staatlich geförderten Angelegenheit werden. So hatte er schon 1831 eine „mathematische Betrachtung der Klimate“ gefordert, worunter er eine systematische Sammlung und Auswertung von Messdaten verstand, sowie den Aufbau eines Netzwerks meteorologischer Stationen. Auf seine Veranlassung wurde das „Königlich Preußische Meteorologische Institut“ in Berlin als Zentrum eines Beobachtungsnetzes gegründet. In der Folge entstanden Institute wie 1851 die „Hohe Warte“ in Wien, 1854 der „Königlich-niederländische Wetterdienst“ in Utrecht und 1872 das „Physikalische Zentralinstitut“ in St. Peterburg.

Es war dann vor allem der Meteorologe Heinrich Wilhelm Dove, Leiter des Berliner Instituts, der auf den simplen Sachverhalt verwies, dass das Klima keine staatlichen Grenzen kenne, und darauf insistierte, dass man zur Erforschung der physikalischen wie chemischen Prozesse wie zur Voraussage des Wetters die Prozesse in der Atmosphäre wie ihre geophysikalischen Ursachen weltweit in den Blick nehmen müsse. Zudem machte auch das Wachstum der Wirtschaft mit ihrem zunehmenden Schiffsverkehr die meteorologische Forschung auf globaler Ebene aus praktischen Gründen erforderlich.

Im Weiteren suchte dann vor allem der Meteorologe Christoph Buys Ballot als Leiter des holländischen Instituts nach Wegen zur internationalen Kooperation. Er veröffentlichte die „Suggestions on a uniform system of meteorological observations“, die sowohl die Eindeutigkeit der Messdaten als auch ihren freien Austausch und damit ihre Vergleichbarkeit zum Inhalt hatten. Sie sollten sich als ein wegweisendes Programm erweisen, das noch heute der globalen Wetterbeobachtung zugrunde liegt.

Auf der Meteorologen-Versammlung 1972 in Leipzig waren schließlich zwanzig Regierungen vertreten, die übereinkamen, eine internationale Organisation zu schaffen. Anschließend wurde 1879 die „Internationale Meteorologische Organisation“ (IMO) gegründet, deren erster Direktor Buys Ballot wurde.

Auf Initiative dieser Organisation wurden im Rahmen des sog. „Internationalen Polarjahres“ 1882-3 Wetterstationen auch in den Polarregionen, 14 in der Arktis, zwei in der Antarktis, eingerichtet. Hinzu kamen Wetterstationen auf den Bergen, 1886 auf dem Sonnblick in Österreich und auf dem Säntis in der Schweiz sowie 1895 auf dem Brocken und 1900 auf der Zugspitze in Deutschland. Bis Ende des 19. Jahrhunderts entstand so in der Tat das von Humboldt geforderte globale Netz der Wetterbeobachtung.

Als in den 30er Jahren in Nazi-Deutschland die meteorologischen Daten unter den Geheimnisvorbehalt gerieten und 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, kamen die meteorologischen Kooperationen zwischen den Staaten zum Erliegen. Nach dem Krieg wurde dann 1947 in Washington von den 42 anwesenden Staaten der Beschluss zur Gründung der „World Meteorological Organisation“ (WMO) als Nachfolgeorganisation gefasst, die 1950 ins Leben gerufen und ein Jahr später zu einer Organisation der Vereinten Nationen wurde. Sie veranstaltete 1979 die erste Weltklimakonferenz, und 2007 erhielt der von ihr eingerichtete „Weltklimarat“ den Friedensnobelpreis.

Heute hat die WMO als Sonderorganisation der Vereinten Nation ihren Sitz in Genf und umfasst 193 Staaten als Mitglieder. Ihr wichtigstes Programm ist das World Weather Watch Programme, das weltweit auf über 10 000 Wetterstationen zugreifen kann. Der „Welttag der Meteorologie“ am 23. März soll an die Gründung der IMO erinnern.10

Parallel zur Institutionalisierung der globalen Wetterbeobachtung etablierten sich die Meteorologie und Klimatologie als systematisch aufgebaute Naturwissenschaften. Anders als von Humboldt war sie jedoch nicht darauf gerichtet, „den Geist der Natur zu ergreifen“, sondern auf die Herstellung eines nützlichen Wissens von den weltweiten meteorologischen Vorgängen und klimatischen Verhältnissen, das für den wachsenden Welthandel und die kolonialen Eroberungen gebraucht wurde. Aus dieser anthropo- oder, wohl besser, eurozentrischen Perspektive wurden diese Wissenschaften vom Wetter und vom Klima zunächst auf drei Ebenen aufgebaut: die Erhebung der meteorologischen Daten, ihre Vergleichung in einer „synoptischen Meteorologie“ und ihre Zusammenfassung in der Klimatologie.

Methodischer Ausgangspunkt dieser Wissenschaften ist weder die Anwendung der Geometrie auf die Klimazonen der Erde wie bei den alten Griechen, noch ist er der Himmel oder das Weltall wie bei Herder. Sie beginnt aber auch nicht mit den sinnlich-qualitativen Beobachtungen der Wetterphänomene, wie sie, trotz Messungen, auch noch Humboldts „physischer Weltbetrachtung“ zugrunde lagen. Die Faktoren des Wetters sollten nicht mehr als subjektive Empfindungen, sondern als objektive und vergleichbare Messgrößen dargestellt werden. So heißt es in dem klassischen „Handbuch der Klimatologie“ (1883) von Julius von Hann, dem Mitbegründer der Internationalen Meteorologischen Organisation: „Bestimmtheit und Vergleichbarkeit sind die ersten Anforderungen an jede klimatische Darstellung, und sie werden erreicht, wenn in derselben die einzelnen klimatischen Elemente als mit gleichen Instrumenten und gleichen Methoden gemessene Werte auftreten.“11 Basis der Klimaforschung sind daher die meteorologischen Daten, die von, mittlerweile voll automatischen, Wetterstationen durch Instrumente bzw. Sensoren erfasst werden: Thermometer messen die örtliche Temperatur der Luft, Hygrometer ihren Feuchtigkeitsgehalt, Barometer den Druck, den die Luft ausübt, Anemometer die Geschwindigkeit des Windes, Pluviometer die Menge des Niederschlags, Pyranometer die Stärke und Dauer der Sonnenbestrahlung. Über dieses klassische Instrumentarium hinaus gibt es mittlerweile auch Instrumente, die die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, ihren Schwefel-, Sauerstoff-, Kohlendioxyd-, Ozon-, Feinstaubgehalt etc. erfassen. Diese Instrumente wandeln die meteorologischen Informationen heutzutage in permanente digitale Datenströme um, die an die Wetterzentralen übertragen und von ihnen gesammelt werden.

Der Ausgangspunkt der Klimatologie ist also nicht der sinnliche Augenschein des Wetters und auch keine theoretische Definition des Klimas, sondern das enge Netz von Messstationen, das die Erdkugel umspannt, das je örtliche Wetter kontinuierlich erfasst und die Daten in Zentralen sammelt.

Die Aufgabe der Meteorologie besteht jedoch nicht nur in der Messung der Wetterfaktoren und Sammlung der Daten. Sie habe auch, wie Julius von Hann formuliert, „ein möglichst lebendiges Bild des Zusammenwirkens aller atmosphärischen Erscheinungen über einer Erdstelle zu liefern.“12 Die gesammelten Messwerte müssen im nächsten Schritt also wieder zusammengesetzt werden, sodass sie das örtliche Wetter bzw. den meteorologischen Zustand zur Zeit der Messung in einem „möglichst lebendigen Bild“ repräsentieren. Würde die Menge der Daten schlicht nebeneinander gestellt oder aneinander gereiht, so erhielte man zwar ein korrektes Ergebnis, aber kein „lebendiges Bild des Zusammenwirkens“. Um also in der Datenmasse nicht zu ersticken, muss aus ihr für bestimmte praktische Zwecke ausgewählt werden. Für ein solches lebendiges Bild haben sich die „Wetterkarten“ etabliert, deren erste schon 1826 von dem Physiker Heinrich Brandes veröffentlicht wurde, der damit als Begründer der „synoptischen Meteorologie“ gilt. Sie sind Land- oder Erdkarten, auf der die Orte mit gleichem Luftdruck und gleicher Temperatur, der Windstärke und -richtung, der Bewölkung bzw. des Niederschlags sowie der Wetterfronten zu einem bestimmten Zeitpunkt verzeichnet sind. Sie dienen in ihrer Übersichtlichkeit vor allem dem globalen Verkehr.

Über diese Synopse hinaus verlangt eine Klimatologie als Wissenschaft jedoch drittens, „nicht bloß ein mosaikähnliches Bild“13 aller örtlichen Wetterzustände zu zeichnen, sondern hat im nächsten Schritt auch das örtliche Klima zu erfassen. Dieser Sprung vom Wetter zum Klima geschieht nun durch die Berechnung der durchschnittlichen Monats- oder Jahrestemperatur, der Niederschlagsmenge sowie der Sonnenscheindauer an einem bestimmten Ort innerhalb eines Zeitraums von, wie man ihn heute festgelegt hat, 30 Jahren. Im Sinne dieser Berechnung wurde also das Klima als die „Gesamtheit aller meteorologischen Erscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an irgendeiner Stelle der Erdoberfläche charakterisieren“14, definiert.

Diese örtlichen Klimata werden nun ihrerseits in den sog. „Klimakarten“ nach gewissen Klimazonen verzeichnet. Dabei gilt das von dem Geowissenschaftler Wladimir Köppen veröffentlichte Werk „Das geographische System der Klimate“ von 1936 als eine Klassifizierung des Klimas, die auch noch heute Verwendung findet. In ihm werden statt der bislang vier thermischen Großklimazonen (Tropen, Subtropen, Mittelbreiten, Polargebiete) auch die hygrischen Klimaelemente als fünfte Zone einbezogen. Sie werden ihrerseits wieder in ca. 30 Klimazonen unterteilt.

Hinsichtlich dieser Differenzierungen des Klimas in solche Zonen schränkt Koeppen freilich ein: „Wärme und Wasser sind die beiden wichtigsten Dinge, von deren Darbietung in der Umwelt das Leben der Organismen und auch der Umbildungen der anorganischen Natur eines Landes abhängen. Aber bei der Verwickeltheit dieser Abhängigkeit, namentlich wo es sich um lebendige Wesen handelt, darf man nicht erwarten, mit einigen Zahlen über Lufttemperatur und Regenmenge sie ihrem Wesen nach auszudrücken“.15 Durch diese „Zusammenfassung natürlich verwandter Klimate in größere Gruppen (werde) unser geistiges Bedürfnis nach Ordnung und Einheit in der Darstellung der Mannigfaltigkeit befriedigt“16. Aber der eigentliche Schritt zur Klimatologie bestehe darin, „die Wechselwirkung und gegenseitige Bedingtheit der Klimate nach(zu)weise(n). Dadurch wird die Klimalehre ja erst zu einer wissenschaftlichen Disziplin.“17

Somit verweist das Äußerliche und Subjektive in der Zusammenfassung und Ordnung der Klimate in möglichst anschaulichen Karten selbst darauf, dass die klimatischen Verhältnisse als solche oder „ihrem Wesen nach“ nicht in einem Bild darzustellen sind. Die tatsächlichen Wechselwirkungen und gegenseitigen Bedingtheiten sind vielmehr im Begriff des einen globalen Klimas zusammenzufassen, in dem all die unterschiedlichen Klimate Momente des Klimasystems sind. Das aber heißt: Die Klimatologie muss die bisherige bildlich-anschauliche Ebene verlassen, die zwar subjektiv praktisch ist zur Orientierung, die aber das Klima selbst nicht erfassen kann. Dessen Zusammenhänge sind nur begrifflich zu fassen. Mit diesem Übergang vom Bild zum Begriff aber wird die Klimatologie aus einer empirisch vergleichenden und klassifizierenden Wissenschaft zu einer Systemwissenschaft oder, wie es später dann heißen wird, Earth System Science.

Die beschriebenen Ebenen zusammenfassend beginnt also die Klimatologie als Wissenschaft mit der Erhebung der meteorologischen Messdaten, sie schreitet fort, die gemessenen Daten zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Größen zu ordnen. Daraufhin wird der langjährige Durchschnitt gebildet, also die Klimata, und die Durchschnittswerte werden ihrerseits verglichen und geordnet. Ziel aber ist, diese Durchschnittswerte in einen objektiven Zusammenhang zu stellen, um sie so als Momente eines Systems zu begreifen. In diesem Klimasystem aber hängt nun in der Tat „alles mit allem zusammen“.

Die Erdsystemwissenschaft

Mit der Systemebene hat sich der Charakter der Klimatologie gewandelt. Denn ihr Ausgangspunkt ist jetzt nicht mehr die Mannigfaltigkeit all der örtlichen Messdaten, sondern das Klima als ein Ganzes. Ihre Aufgabe ist es daher, den umgekehrten Weg zu gehen, nämlich eben jene „Wechselwirkung und gegenseitige Bedingtheit“ der Elemente dieses Systems nachzuweisen, von der schon Julius von Hann gesprochen hatte. War es bei Herder jedoch noch die eine göttlich-organische Kraft, die diesen allgemeinen Zusammenhang stiftet, über den er allerdings nur in Metaphern oder Vermutungen reden konnte, und hatte auch von Humboldt das „physische Ganze“ mehr beschworen als begrifflich erfasst, so wurde es die Aufgabe der Klimatologie als Systemwissenschaft, diese globalen wechselseitigen Bedingtheiten und Bewirkungen auch in Begriffe, d.h. nach Gesetzen, zu fassen.

Ein „Haupthindernis des Fortschrittes einer wissenschaftlichen vergleichenden Klimalehre“18, so von Hann, sei es von der Antike an gewesen, dass man das Klima eben nicht an sich, sondern in Bezug auf die Pflanzen, Tiere oder Menschen definiert habe.19 Damit aber habe man ausgeschlossen, „von einem Klima auf der Erde zu sprechen auch schon zu jener Zeit, wo das vegetabilische und animalische Leben noch gefehlt haben.“20 Die rein wissenschaftliche Darstellung des Klimas jedoch „stützt sich nur auf die Lehren der Physik und die von der Meteorologie erforschten Gesetze des kausalen Zusammenhanges der atmosphärischen Erscheinungen.“21

Im Sinne dieser wissenschaftlichen Darstellung ist nun die allgemeinste Bestimmung des Klimas, in der sich alle meteorologischen und klimatischen Verhältnisse zusammenfassen lassen, die Temperatur oder die Wärme. „Es herrscht wohl kein Zweifel darüber“, schreibt von Hann, „dass die Temperatur als das wichtigste klimatische Element bezeichnet werden muss. Unter klimatischer Temperatur haben wir jedoch den Gesamteffekt der Wärme der Luft und der strahlenden Wärme zu verstehen.“22 Somit ist die Wärme in diesem Sinne zu dem Element geworden, von dem die Klimatologie als Systemwissenschaft ihren Ausgang genommen hat. Im Anschluss an die Physik wurde das Erdklima dann als ein thermodynamisches System verstanden, das sich gegenüber seiner Umgebung abgrenzt, und dessen interne Prozesse sich mit den Gesetzen der Thermodynamik beschreiben lassen. Nach der einen Seite empfängt die Erde bzw. ihre Oberfläche die Wärme laufend durch die Strahlung der Sonne, die auf der Erde mit ihren unterschiedlichen Sphären in den physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen umgesetzt wird; nach der anderen Seite hingegen reflektiert die Erde die Strahlung und gibt laufend Wärme ins Weltall ab. Da nun aber der stetigen Wärmezufuhr durch die Sonne die Wärmeabfuhr ins Weltall entspricht, sodass beide Mengen im Gleichgewicht sind, ist die Wärmebilanz insgesamt = 0.23 Im Sinne dieser Stabilität des Wärmehaushalts der Erde konstatierte der schwedische Physiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius am Ende des 19. Jahrhunderts: „All authors agree in the view that there prevails an equilibrium in the temperature of the earth and its atmosphere … The earth loses just as much heat by radiation to space and to the atmosphere as it gains by absorption of the sun’s rays”24. Da nun aber unter dem Klima, wie gesehen, die mittlere Temperatur verstanden wurde, folgt aus der Annahme eines Gleichgewichts des Wärmehaushalts der Erde, dass das Erdklima gleich bleibt, oder dass das Klimasystem insgesamt unverändert und stabil ist.

Auf dem Fundament dieses Grundsatzes der Stabilität des Erdklimas bestand nun die Aufgabe der Klimatologie darin, die Ungleichverteilung der Wärme auf der Erdkugel, die durch die Rotation der Erde um sich und um die Sonne bewirkt ist, in all ihren einander bedingenden, wechselseitigen und damit rückläufig-zyklischen Verläufen und Prozessen zu erforschen und darzustellen. Diese Aufgabe hatte Julius von Hann so beschrieben: „Die ungleiche Vertheilung der Wärme in den unteren Luftschichten an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, das hierdurch gestörte Gleichgewicht der Atmosphäre, das sich durch die ungleichen Barometerstände am Niveau des Meeres ausspricht, und durch die Luftströmungen eine Wiederherstellung sucht, endlich die verschiedene Vertheilung des Wasserdampfes, seine Ausscheidungen aus der Atmosphäre als Wolke, Regen und Schnee: das sind die Haupterscheinungen, deren gesetzmäßigen Zusammenhang darzustellen die Aufgabe der Meteorologie ist; deren Zusammenspiel an einem bestimmten Orte wir mit dem Worte Klima bezeichnen.

Die Wärmeverteilung auf der Erdoberfläche ist es demnach, welche unser Interesse zunächst in Anspruch nimmt, als die erste Quelle aller Veränderungen in unserer Atmosphäre.“ Hätte, so machte von Hann die Probe aufs Exempel, die Atmosphäre „überall die gleiche Temperatur, so würde vollkommene Ruhe der herrschende Zustand sein.“25

Wenn wir uns hier nur auf die wesentlichen Erkenntnisse der Klimatologie als Systemwissenschaft, die seither gewonnen wurden, konzentrieren, so lagen sie zum einen in der detaillierten Erforschung der physikalischen Vorgänge, dann aber auch der chemischen und biologischen Austausch- und Stoffwechselprozesse sowohl innerhalb als auch zwischen den Sphären der Luft, der Erde, des Wassers, des Lebens und des Menschen. Zum anderen wurde insbesondere mit den Beobachtungen des Klimasystems durch Satelliten sowie mit der Datenverarbeitung durch elektronische Rechner seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts der globale Kreislaufcharakter derjenigen Stoffe erkannt, die wie der Sauerstoff, der Kohlenstoff, der Stickstoff oder der Phosphor für die Stabilität des Klimasystems wesentlich sind. Sie zeigten, dass die physikalischen Vorgänge wie biochemischen Stoffwechselprozesse auf der Erde im Großen und Ganzen, gleichsam als Negation der Negation, rückläufig sind.

Das Resultat dieser Erkenntnisse wurde schließlich in den 70er Jahren von dem Chemiker und Geowissenschaftler James Lovelock und der Biologin Lynn Margalis in der sog. Gaia-Hypothese zusammengefasst, nach der das Erdsystem nicht nur ein thermodynamisches System im Gleichgewicht ist, sondern auch – wie ein Lebewesen – als ein sich selbst organisierendes und regulierendes System aufzufassen sei. Die Wechselwirkungen zwischen der Biosphäre und den anorganischen Erdsphären, der Atmo-, Hydro- und der Pedosphäre, seien demnach dergestalt, dass sie zugleich die Bedingungen für die Erhaltung des Lebens auf der Erde wiederherstellen. Diese Hypothese wurde zur Grundlage der sich in den 80er Jahren etablierenden „Earth System Science“, deren Begriff 1985 vom Vorsitzenden des von der NASA eingerichteten Komitees, Francis Bretherton, geprägt wurde. Ihr Ziel sei es, diese Selbstorganisation durch die Messungen der physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse in der Erdevolution zu verstehen.

Erwähnt sei, dass diese These von der Selbstorganisation des Erdsystems schon zuvor, wenn auch nicht so spektakulär, von sowjetischen Wissenschaftlern formuliert worden war. 1926 hatte der Geochemiker Ivanowitsch Wernadski in seinem Werk „Biosfera“ die Biosphäre der Erde als ein vielfältig untergliedertes, thermodynamisch offenes, selbst regulierendes und entwickelndes System verstanden26, und der Mathematiker und Begründer der theoretischen Ökologie, Wladimir Kostitzin hatte es in den 30er Jahren unternommen, Prozesse der Selbstorganisation auch mathematisch darzustellen.

Der in dieser Hypothese zentrale Gedanke ist, dass das Erdsystem nicht nur stabil ist, sondern dass es in den nicht-linearen, rückläufigen Prozessen gleichsam aktiv die Stabilitätsbedingungen immer wieder herstellt. Somit widersprechen einander die Zufälligkeiten des je örtlichen Wettergeschehens und die Beständigkeit des Erdklimas nicht, sondern gehören zusammen. Die zufälligen Prozesse, so der Physiker und Mitbegründer des Club of Rome Erich Jantsch, „fangen sich in einem Netz streng vorgegebener ‚Spielregeln’“27.

Nun scheint diese neue Hypothese von der aktiven Selbstorganisation des Klimasystems wieder auf jene alte universelle „organische Kraft“ zurückzugreifen, die schon Herder im Zusammenwirken all der natürlichen und kulturellen Erscheinungen walten sah, oder auf jenen „Geist der Natur“, dessen Wirken Humboldt in und hinter den Erscheinungen begreifen wollte. Und eben diesen idealistischen „Geist“ hatte ja die Klimatologie als eine empirisch begründete bzw. datenbasierte Wissenschaft der Natur austreiben wollen. Mit der Gaia-Hypothese schien nun die Idee einer solch inneren organisierenden Kraft in die Klimatologie wieder zurückzukehren, gegen die ja schon Kant argumentiert hatte, weil sie Unerklärliches durch noch Unerklärlicheres erkläre.

Doch die Vertreter der Gaia-Hypothese haben nicht idealistisch oder pantheistisch argumentiert, sondern materialistisch. Sie bezogen sich dabei auf die physikalischen und chemischen Experimente des Chemikers und Nobelpreisträgers Ilya Prigogine. Er konnte 1967 belegen, dass die bislang behauptete Trennung zwischen den rein mechanischen Naturprozessen, wie sie Gegenstand der Physik und Chemie sind, und einer organischen Kraft, die im Lebendigen wirkt, nicht weiter aufrecht erhalten werden kann. „Nach klassischer Betrachtungsweise“, so Prigogine, „gab es eine scharfe Grenze zwischen einfachen Systemen, wie sie in der Physik oder Chemie studiert werden, und komplexen Systemen, wie sie in der Biologie oder den Humanwissenschaften untersucht werden“28. Diese scharfe Grenze existiert nicht mehr. Denn Experimente können zeigen, dass in thermodynamischen Systemen, die fernab vom Gleichgewicht sind, die Teilchen des Systems, was für Kant noch schlicht ausgeschlossen war, sich – plötzlich – selbst organisieren. „Ganz gewöhnliche Systeme wie eine Flüssigkeitsschicht oder eine Mischung chemischer Reagenzien können unter gegebenen Umständen Selbstorganisationsphänomene makroskopischer Dimensionen in der Form räumlicher Strukturen oder zeitlicher Rhythmen hervorbringen. Kurz gesagt: komplexes Verhalten ist nicht mehr allein auf die Biologie beschränkt. Es ist dabei, in die physikalische Wissenschaft einzudringen und erscheint ganz tief verwurzelt in den Gesetzen der Natur“29. Dies aber führe zu einem „neuen Bild von der Materie: Sie ist nicht mehr passiv wie im mechanischen Weltbild, sondern mit spontaner Aktivität ausgestattet. Dieser Wechsel ist so grundlegend, dass wir wirklich glauben, von einem neuen Dialog des Menschen mit der Natur sprechen zu können“30.

Die von Lovelock und Margelis formulierte Gaia-Hypothese führt mithin nicht zurück zur alten Idee einer organischen Kraft in der Natur, sondern überträgt dieses „neue Bild von der Materie“ auf das Klimasystem. Nach diesem Bild ist die mittlere Erdtemperatur nicht nur faktisch gleichbleibend; vielmehr reguliert das Klimasystem unter den gegebenen Bedingungen des Wärmegleichgewichts in und durch seine stofflichen Kreisläufe die Durchschnittstemperatur selbst. Die frohe Botschaft der Erdsystemforscher in den 70er und 80er Jahren lautete somit: Das Erdklima ist nicht nur stabil, es ‚will’ selbst die Stabilität. Auf diese wissenschaftlich fundierte Einsicht der Selbstorganisation des Klimas gründete sich in dieser Zeit das allgemein hoffnungsvolle Vertrauen darauf, dass die Zukunft für die Menschheit offen ist, dass der Mensch seine Umwelt nach seinen Zwecken gestalten soll und auch kann. „Diese Vision ist,“ wie sie Erich Jantsch 1982 auf den kürzesten Nenner brachte, „die dynamische Verbundenheit des Menschen mit der Evolution auf allen Ebenen, eine Verbundenheit über Raum und Zeit, die ihn selbst als integralen Aspekt einer universalen Evolution erscheinen lässt. Aus dieser Verbundenheit ergibt sich ein Sinn des Lebens … Und um Sinn geht es heute wohl mehr denn je.“31

- Alexander von Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Bd. 1, Stuttgart 1845, 5 f. ↩︎

- Siehe: Bernhard Hunger, Spurensuche einer Rezeptionsgeschichte Alexander von Humboldt und Johann Gottfried Herder. ↩︎

- Alexander von Humboldt, Kosmos, a.a.O., 5. ↩︎

- ebd. ↩︎

- ebd., 6 f. ↩︎

- siehe: Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Reinbek 2005, 238. ↩︎

- Alexander von Humboldt, Kosmos, a.a.O., 378. ↩︎

- ebd., 386. ↩︎

- ebd. ↩︎

- siehe zur Geschichte der IMO: wettermuseum.de/meteorologie/internationale-organisation. ↩︎

- Julius Hann, Handbuch der Klimatologie, Stuttgart 1883, 4. ↩︎

- ebd., 3. ↩︎

- ebd. ↩︎

- ebd., 1. ↩︎

- Wladimir Köppen, Das geographische System der Klimate, Berlin 1936, 6. ↩︎

- Julius Hann, Handbuch der Klimatologie, a.a.O., 3. ↩︎

- ebd. ↩︎

- ebd., 6. ↩︎

- So hatte noch von Humboldt in „Kosmos“, Bd. 1, 340 das Klima folgendermaßen definiert: „Der Ausdruck Klima bezeichnet in seinem allgemeinen Sinne alle Veränderungen in der Atmosphäre, die unsere Organe merklich affizieren.“ (H.v.m.) ↩︎

- Julius Hann, Handbuch der Klimatologie, a.a.O., 5. ↩︎

- ebd., 6. ↩︎

- ebd. ↩︎

- „Das Weltall bildet die Umwelt des Erde-Atmosphären-Systems. In weiterer Folge wird dafür der Ausdruck Klimasystem verwendet … Mit seiner Umwelt, dem Weltall, steht das Klimasystem im Strahlungsgleichgewicht. Dabei erhält dieses System kurzwellige Strahlung (kleiner als m) von der Sonne und emittiert in gleichem Maße langwellige Strahlung (größer als ca. 4 mym)“ Energiebilanz der Erde (www.zamg.ac.at) ↩︎

- S. Arrhenius, The Influence of Carbonic Acid in the Air upon Temperature of the Ground., 254. ↩︎

- Julius Hann, Die Erde als Weltkörper. Ihre Atmosphäre und Hydrosphäre, Leipzig 1884, 70. ↩︎

- Wernadski sagte die Umgestaltung der Biosphäre zur „Noosphäre“ im Interesse der frei denkenden und demokratisch verfassten Menschheit voraus. ↩︎

- Erich Jantsch, Die Selbstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen Geist, mit einem Vorwort von Paul Feyerabend, München 1982, 33. ↩︎

- Grégoire Nicolis, Ilya Prigogine, Die Erforschung des Komplexen. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis der Naturwissenschaften, München 1987, 12. ↩︎

- ebd., 20. ↩︎

- ebd., 11. ↩︎

- Erich Jantsch, Die Selbstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen Geist, München 1982, 19. ↩︎