Das Klima. Geschichte des Begriffs, 4. Teil

von Alexander von Pechmann

Der „Klimawandel“

Die bisher beschriebene, sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herausbildende Wissenschaft vom Klima möchte ich die „klassische“ nennen. Denn sie setzt, wie gesehen, bei der Erforschung der klimatischen Prozesse voraus, dass die Erdtemperatur gleich bleibt bzw. das Klimasystem seine Stabilität selbst herstellt. Ihr liegt in wissenschaftlicher Gestalt das alte Bild zugrunde, dass die uns umgebende Natur in all ihrer Vielfalt und Unvorhersehbarkeit sich letztlich doch gleich bleibt. Es veranlasste Herder, in der scheinbar chaotischen Vielfalt eine ordnend wirkende Kraft zu erkennen, und auch Humboldt, durch die Betrachtung des Einzelnen „den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt“. Die Definition des Erdklimas als der konstanten durchschnittlichen Erdtemperatur verwissenschaftlichte gleichsam das traditionelle Urvertrauen in die grundsätzliche Stabilität und Zirkularität der uns umgebenden Natur. Sie bildete den bleibenden „Hintergrund, die ‚Kulisse’ menschlicher Geschichte“1.

Der in der Tat weltgeschichtliche Bruch setzte mit der schmerzlichen, erst allmählich gewonnenen Erkenntnis ein, dass der Wärmehaushalt des Klimasystems nicht mehr stabil ist, sondern dass die Wärme rasch zunimmt, und dass diese Erwärmung unabsehbare Folgen für das Erdsystem und damit auch für die künftigen Generationen haben wird. Diese Erkenntnis war freilich das Resultat einer langen und in der Gegenwart schließlich heftig geführten Debatte erst innerhalb, dann auch außerhalb der Klimawissenschaften. In dieser Debatte ging es nicht nur um die Klärung wissenschaftlicher Probleme, sondern schließlich auch um die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis und Verhalten des Menschen zur Natur. Denn in ihrem Zentrum stand das Ringen darum, ob die Erderwärmung menschengemacht ist bzw. die These von der Kausalität von Mensch –> Erderwärmung sich verifizieren lässt.

Unbestritten in dieser Debatte war, dass der Mensch nicht nur durch das Klima geprägt ist, sondern dass er durch seine landwirtschaftlichen wie industriellen Aktivitäten auch das Klima verändert. Diese Wechselseitigkeit war für Herder, wie gesehen, gar der Beleg für die Einheit von Natur und Kultur. Doch all die anthropogenen Veränderungen des Klimas waren allemal örtlicher Natur oder regional begrenzt. Niemand hatte behauptet, sie hätten einen Einfluss auf den Wärmehaushalt der Erde insgesamt.

Die erste, die überhaupt einen Zusammenhang zwischen den menschlichen Aktivitäten und der globalen Temperatur hergestellt hatte, war die amerikanische Chemikerin Eunice Foot. In ihrem Artikel „Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays“ von 1856 schrieb sie: „Die höchste Wirkung der Sonnenstrahlen habe ich beim Kohlensäuregas festgestellt. Eine Atmosphäre dieses Gases würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen.“2 Sie und zeitgleich der irische Physiker John Tyndall stellten die – unbeachtet gebliebene – These auf, dass eine Zunahme des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre zu einer Erhöhung der globalen Temperatur führen werde.

Jahrzehnte später schloss sich der schwedische Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius dieser These an. Den damals diskutierten Überlegungen über den „Wärmetod“ und eine künftige Eiszeit hielt er entgegen, dass das von der Industrie durch Verbrennung emittierte Kohlendioxid in der Atmosphäre einen „Treibhauseffekt“ haben würde3. Diese Erderwärmung verstand er allerdings als einen Segen für die künftigen Generationen, „da die Erde um das Vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag zum Nutzen des rasch anwachsenden Menschengeschlechts.“4 Doch seine vorgelegten Berechnungen, um wie viele Grade die Erdtemperatur sich bei welchem Kohlendioxidgehalt erwärmen würde, galten damals als ein „wissenschaftliches Kuriosum, ein Thema für Diskussionen im Anschluss ans Nachtessen“5.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Kriegs wurde die meteorologische und klimatologische Forschung vor allem in den USA von der NASA zum Zweck der Weltraumerschließung gefördert und finanziert. 1956 veröffentlichte der amerikanische Physiker Gilbert Plass eine Arbeit unter dem Titel „The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change“, die belegen sollte, dass eine Verdoppelung des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre eine Erderwärmung um 3-4° C zur Folge haben würde. Seine Studie wurde von der Science Community jedoch als unzureichend kritisiert, weil entgegensetzte Faktoren wie der Wassergehalt in der Atmosphäre oder die Fähigkeit der Ozeane, Kohlendioxid zu absorbieren, nicht berücksichtigt wurden.

Ein wichtiger Schritt und Beitrag in der beginnenden Diskussion um den Klimawandel war es, als der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre nicht nur berechnet, sondern gemessen werden konnte. 1957 begann der Klimaforscher Charles David Keeling mit der Errichtung einer Messstation auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii, die, abseits störender Einflüsse, die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre kontinuierlich messen konnte. Anhand dieser Daten sollte ermittelt werden, welcher Teil des emittierten Kohlendioxids in der Atmosphäre verbleibt und welche Teile insbesondere von der Hydrosphäre absorbiert werden. Die so genannte „Keeling-Kurve“ hat seither belegt, dass die Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre, trotz Schwankungen, stetig zunimmt.

Diese gemessene Zunahme des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre kontrastierte damals allerdings mit dem Umstand, dass die Erdtemperatur seit den 40er Jahren nicht gestiegen, sondern eher abgenommen hatte; ein Umstand, der die Vertreter der Theorie vom Klimawandel in arge Bedrängnis und Erklärungsnot brachte. Diese Bedrängnis wurde noch verstärkt durch die – später revidierte – Studie von S. Ichtiaque Rasool, dem Chefwissenschaftler für globalen Wandel bei der NASA, und dem Klimatologen Stephen Schneider im Jahre 1971, in der die Abnahme der Erdtemperatur durch die Zunahme der Aerosole und der Luftverschmutzung erklärt wurde, die zu einer Klimaabkühlung um ca. 3-5° C führen könne, die ausreiche, „um eine neue Eiszeit auszulösen.“6 Bis in die 80er Jahre konnte daher die Theorie der anthropogenen Erderwärmung mit guten Gründen angezweifelt und abgelehnt werden. In der Öffentlichkeit entstanden die Bilder von abgehobenen Klimagelehrten, die die Welt mit ihren vagen Berechnungen traktieren, oder von üblen Finsterlingen, die mit ihren Katastrophenprognosen Angst und Schrecken verbreiten. Es bestand weiterhin der wissenschaftliche wie öffentliche Konsens, „dass das Klimasystem der Erde sich in irgendeiner Art natürlichem Gleichgewicht befand.“7 Selbst noch die Studien des Club of Rome über „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972 erwähnten den Klimawandel eher beiläufig.8

Doch allmählich änderte sich die Lage. Zum einen konnte man durch die Analyse der im Eis von Grönland und der Antarktis eingeschlossenen Luft nachweisen, dass erdgeschichtlich die Epochen der Wärme und der Kälte mit dem Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre korrelierten.

Zum anderen ergaben Messungen, dass seit den 80er Jahren jedes Jahrzehnt wärmer als das vorangegangene war. Spätestens seit Beginn dieses Jahrhunderts schlug die Erderwärmung sich zunehmend auch im Wetter nieder: es gab noch nie erlebte Hitzeperioden mit verheerenden Dürren und Waldbränden, Starkregenfälle mit zerstörerischen Überschwemmungen. Man musste den massiven Rückgang der Gletscher und des Polareises sowie den Anstieg des Meeresspiegels konstatieren. Seither wurde die „Klimakrise“ Gegenstand auch öffentlicher Debatten.

Um Klarheit in der Klimakontroverse schaffen zu können, wurde 1988 auf Initiative der Weltorganisation für Meteorologie und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen der „Weltklimarat“ (IPCC) eingerichtet, dem 195 Regierungen als Mitglieder angehören. Er sollte auf der einen Seite die wissenschaftlichen Forschungen zum Klimawandel zusammenfassen und beurteilen, auf der anderen Seite wissenschaftliche Grundlagen für politische Entscheidungen erarbeiten. Hinsichtlich der zentralen Frage nach der Kausalität von Mensch Erderwärmung hieß es im 1. Sachstandbericht des IPCC von 1990, dass man zwar sicher sei, dass es einen natürlichen Treibhauseffekt gebe und der Mensch die Konzentration einiger Treibgase erhöhe, was zu einer globalen Temperaturerhöhung führen werde. Der Bericht räumte gleichwohl ein, dass es bislang nur wenige empirische Belege (little observational evidence) für einen solchen menschengemachten Klimawandel gebe. Im 2. Sachstandsbericht von 1995 lautete dann das Urteil, dass man nach „Abwägung der Datenlage“ (balance of evidence) einen solchen kausalen Zusammenhang herstellen müsse. Im 3. Bericht von 1999 hatte dieser Zusammenhang schon eine „starke Evidenz“ (strong evidence). Zudem enthielt dieser Bericht das sog. „Hockeyschläger-Diagramm“, das die Korrelation des Beginns und Verlaufs der globalen Erwärmung mit dem Beginn und Verlauf der „industriellen Revolution“ veranschaulichte. Im 4. Bericht von 2007 hatte die Kausalität von menschlicher Aktivität und natürlicher Erwärmung dann schon eine „Wahrscheinlichkeit von über 90 %“. Die wichtigste Schlussfolgerung daraus sei, „dass die Erwärmung des Klimas jetzt eindeutig ist, und das wird offensichtlich durch Beobachtungen der Luft- und Ozeantemperaturen, der Schnee- und Eis-Schmelze, des Meeresspiegelanstiegs.“ Im 5. Bericht von 2013 war die Kausalität äußerst wahrscheinlich, was eine „Wahrscheinlichkeit von 95 bis 100 Prozent“ bedeute. Im 6. Bericht von 2023 schließlich ist es „eindeutig …, dass menschliche Aktivitäten, die Atmosphäre, die Ozeane und die Landmassen erwärmt haben“.

Freilich kam auch Kritik an den Berichten des IPCC – und zwar von entgegensetzten Seiten. Die eine Kritik erkannte durchaus den erderwärmenden Effekt der „Treibhausgase“ an; aber sie bemängelte die einseitige Konzentration auf die Kohlenstoffverbindungen, die jedoch die abkühlenden Effekte des anthropogenen Wassers im Klimasystem unberücksichtigt lasse. Die Aufgabe des IPCC, so der Vorwurf, sei von Beginn an gewesen, nicht die Wahrheit über das komplexe Klimasystem zu erforschen, sondern die These von der erderwärmenden Funktion des anthropogenen Kohlendioxids zu beweisen.9 Die entgegengesetzte Seite hingegen übte Kritik an der beschwichtigenden Rolle des IPCC. Seine Prognosen des Klimawandels seien zu konservativ gewesen und oft von der Wirklichkeit überholt worden, und er sei zudem bei der Bewertung der Gefahren, die der Klimawandel für Mensch und Gesellschaft bringe, zu zurückhaltend und vorsichtig gewesen. Den einen Kritikern galt der Weltklimarat als Panikmacher, den anderen als betulicher Bremser.

Wie auch immer die Berechnungen des Erdklimas lauteten, so war nun doch in den Erdsystemwissenschaften die These allgemein akzeptiert, dass der Mensch durch seine Aktivitäten nicht nur ein Faktor des Klimasystems ist, sondern dass er zu einem klimaprägenden Faktor geworden ist.10 Neben die natürlichen Faktoren der Wärmezufuhr durch die Sonnenstrahlung und der Wärmeabfuhr durch die Ausstrahlung ins Weltall ist als dritter Faktor der Mensch insbesondere durch die Verbrennung der fossilen Stoffe hinzugetreten. Dem gemäß wurde denn auch als Resultat dieser Einsicht um die Jahrhundertwende das Anthropozän als ein neues Erdzeitalter ausgerufen, in dem der Mensch durch seine Emissionen zu einem klimabestimmenden Faktor geworden ist. Und damit wurde auch die altehrwürdige Idee von der Trennung des natürlichen Klimasystems vom gesellschaftlichen System des Menschen, von Natur und Kultur, als hinfällig erachtet.11

Eine wesentliche Folge der Einsicht in dieses neue Zeitalter aber war, dass die Erdsystemwissenschaft sich aus einer theoretischen Wissenschaft vom Klima zu einer auch eminent praktischen Wissenschaft gewandelt hat. Ihr Ziel ist nicht mehr nur die Erforschung des Klimasystems sine ira et studio, sondern auch die Erarbeitung von Handlungsstrategien, die den anthropogenen Klimawandel begrenzen oder beenden können. Anfang der 2010er Jahre wurde das Programm Future Earth als Plattform gegründet, das sich den drei Themen, dem Erdsystem, der global nachhaltigen Entwicklung sowie der gesellschaftlichen Transformation zur Nachhaltigkeit widmet. Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen und der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über „Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“ im Jahre 2015 ist es auch die Aufgabe des Weltklimarates geworden, solche Wege aus der Klimakrise aufzuzeigen.

Mit dieser praktischen Ausrichtung aber hat sich die Erdsystemwissenschaft auf ein neues Terrain begeben. Denn bislang konnte sie die Modellierungen des Klimas aus den meteorologischen Daten gewinnen und an ihnen verifizieren und korrigieren. Nun aber muss sie auch Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Klimasystems machen, die sich nicht verifizieren lassen, eben weil sie die Zukunft betreffen. Angesichts dieser Unvorhersehbarkeit ist sie gezwungen, anhand des Wissens von vergangenen Verläufen des Klimawandels auf dessen künftigen Verlauf zu schließen. Dieser Schluss aber ist kein verifizierbares Wissen, sondern die Berechnung der Wahrscheinlichkeit der möglichen Verläufe. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind keine fixen Größen, sondern können sich in dem Maße ändern, in dem das Vorhergesagte zur Gegenwart geworden ist, an der sie geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Zu dieser epistemischen Zukunftsungewissheit kommt allerdings die systemische Unsicherheit hinzu. Denn mit der Erderwärmung nimmt das Klima gewissermaßen den Charakter des unvorhersehbaren Wetters an. Konnte man unter den Bedingungen der Stabilität des Klimas noch die begründete Vorstellung haben, die Komplexität des Klimasystems mittels Großrechnern immer besser abbilden und damit die Wahrscheinlichkeiten der Vorhersagen erhöhen zu können, so ist dies unter den Bedingungen der Erderwärmung strukturell unmöglich, da durch sie das Klimasystem nicht mehr stabil, sondern zunehmend instabil wird. „Klimaungewissheiten“, beschreibt der Klimahistoriker Dipesh Chabrakarty diese neue Situation, „verhalten sich möglicherweise nicht immer wie messbare Risiken.“12 In diesem Sinne haben Klimatologen und Geologen wie Wallace S. Broker von der „Klimabestie“ gesprochen, weil das Biest „wie wilde Tiere es tun, … heftig und schlecht vorhersagbar reagiert.“13 Diese Art struktureller Unsicherheit aber lässt sich nicht durch präzisere Klimamodelle, sondern nur dadurch überwinden, dass das Klimasystem wieder in einen Zustand der Stabilität zurückkehrt.

Angesichts dieser Unsicherheiten der Vorhersage stellt sich der Erdsystemwissenschaft die Frage, wie unter den Bedingungen der Erderwärmung der Wandel des Klimasystems überhaupt begrifflich zu fassen ist. Dafür sind, soweit ich sehe, vier Möglichkeiten formuliert worden: 1) der durch die Erderwärmung bewirkte Wandel des Klimas besteht in der Intensivierung der Kreislauf- und Austauschprozesse, 2) das System der Kreisläufe wird instabil, sodass das Klima sich zunehmend chaotisch verhält, 3) der gegenwärtige Zustand des Klimas schlägt um in einen anderen Zustand, oder 4) das Klimasystem geht in einen Prozess der Selbstverstärkung über, der den Grad der Erderwärmung erhöht.

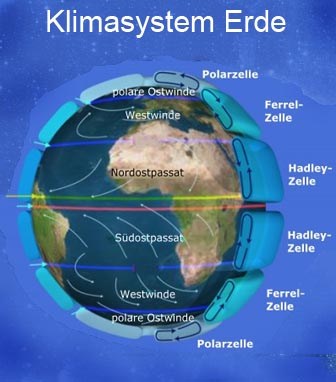

Für die erste Form des Klimawandels, die Intensivierung der stofflichen und energetischen Kreislaufprozesse, werden von den Klimatologen und Meteorologen die Zunahme der anormalen Wetterereignisse angeführt: extreme Stürme als Orkane oder Wirbelstürme, vermehrter Starkregen mit großflächigeren Überschwemmungen, längere und heißere Dürreperioden mit weitreichenden Waldbränden und Verkarstungen der Böden. Diese Anomalien der meteorologischen Phänomene lassen sich allesamt durch die Erhöhung der Erdtemperatur bzw. die Zunahme der Energie im Klimasystem erklären. Sie sind deren Folge. In diesem Fall also besteht der Wandel des Klimas quantitativ in den energiereicheren Kreislauf- und Austauschprozessen innerhalb des Erdsystems.

Für die zweite Form des Klimawandels, die zunehmende Instabilität des Systems, wird exemplarisch auf die ozeanische Zirkulation verwiesen. Diese Zirkulation ist eine Strömung des Meerwassers, die vier der fünf Ozeane zu einem globalen Kreislauf verbindet. Sie wird angetrieben durch die Ungleichheit der Wärme zwischen Äquator und den Polen sowie des Salzgehalts der Meere. Da nun aber durch die Erderwärmung sowohl das Eis an den Polen schmilzt als auch die Temperatur des Meerwassers steigt, nimmt der Motor der ozeanischen Zirkulation, die Ungleichheit der Wärme sowie der Salzgehalt der Meere, allmählich ab, und mit ihm schwächt sich die ozeanische Zirkulation ab. Dadurch aber werden in diesem System die Strömungen langsamer und ihre Richtung diffuser. Meeresforscher sagen eine Abschwächung der Umwälzbewegung bis zu 40 % im Verlauf der nächsten 100 Jahre voraus. Zwar lassen sich weder der Verlauf dieser Abschwächung noch die Folgen für das globale Klimasystem voraussagen,14 aber die zunehmende Instabilität der Meeresströme dürfte insbesondere den Wandel regionaler und kontinentaler Klimate zur Folge haben.

Die dritte Form, in der der Wandel des Klimas verstanden wird, ist der qualitative Umschlag des bestehenden Zustands in einen anderen Zustand. Dieser andere Zustand müsste, als Zustand, erneut ein thermodynamisches Gleichgewichtssystem sein, dessen Kreisläufe und Austauschprozesse allerdings auf eine andere Weise funktionieren. Da es nahe liegt, dass über ein solches künftiges Klimasystem – redlicherweise – keine Aussagen gemacht werden können, greifen die Geo- und Klimatologen auf die Vergangenheit zurück. Hier dienen die Umschläge des Klimasystems dazu, die Erdgeschichte in Zeitalter einzuteilen. Sie unterscheiden Phasen des Klimas mit geringer Erdtemperatur, in denen die Erdoberfläche von Eis bedeckt war (z.B. Snowball Earth), von Phasen mit hoher Temperatur wie während des Erdmittelalters, in denen ein üppiger Pflanzenwuchs und eine bunte Tierwelt herrschten. Hier wird der Wandel des Klimas von einem Zustand in einen anderen allerdings nicht auf menschliche, sondern auf natürliche Ursachen wie Meteoreinschläge, Vulkanausbrüche oder geänderte Sonnenstrahlung zurückgeführt.

Die vierte Form, den Klimawandel zu denken, ist ein Prozess der Selbstverstärkung, in dem das Klimasystem nicht in einen anderen stabilen Zustand übergeht, sondern in dem der Wandel des Klimas sich verstärkt. Diese Selbstverstärkung wird von der Erdsystemwissenschaft unter dem Stichwort „Kipppunkte“ verhandelt. Ein solcher Kipppunkt wäre, wenn etwa durch die anthropogene Erderwärmung das auf den nördlichen Kontinenten im Permafrost gebundene Methan freigesetzt wird und in die Atmosphäre gelangt und als Treibhausgas die Erdtemperatur nun seinerseits erhöht – und eine solche Erhöhung ihrerseits erderwärmende Vorgänge auslöst usw. Hier also wird der Wandel des Klimas als ein Prozess der positiven Rückkopplung verstanden, als ein „kaskadenartiger Wandel des Erdklimas“, in dem das Klimasystem sich immer weiter vom Zustand des Gleichgewichts entfernt.15

Welchen Charakter der Klimawandel annehmen wird, setzen die Klimatologen in Abhängigkeit vom Grad und von der Dauer der anthropogenen Erderwärmung. Sie reduzieren ihre Wahrscheinlichkeitsszenarien allerdings auf einen erdgeschichtlich irrelevanten, für den Menschen jedoch überschaubaren und gestaltbaren Zeitraum bis zum Jahr 2100. Beträgt, so die Berechnungen, der Temperaturanstieg seit Beginn der industriellen Revolution bis zum Ende des Jahrhunderts 1,5 bis 2° C, so ist zu erwarten, dass sich die seit den 80er Jahren beobachteten Trends des Klimawandels fortsetzen werden. Auf der Ebene des Wetters sind diese die Zunahme der Extremereignisse des Starkregens, der Stürme und der Dürren. Auf der Ebene des Klimas hingegen ist mit einer regional unterschiedlichen Veränderung der Klimate zu rechnen, die insbesondere die Landmassen und die nördlichen Breiten betreffen werden. In diesem Szenario werden die Wetterlagen für die Menschen zwar gefährlicher; aber die irreversiblen Bedrohungen des Klimawandels können abgewendet werden und die Menschen sich an die sich ändernden Zustände anpassen. Diesem Szenario entspricht, was oben als Intensivierung der Kreislaufprozesse diskutiert wurde.

Beträgt in diesem Zeitraum die Erhöhung der Erdtemperatur hingegen mehr als 4° C, sind Veränderungen der atmosphärischen und der ozeanischen Zirkulation zu erwarten. So ist es wahrscheinlich, dass sich die Jetstreams in der oberen Atmosphäre, die maßgeblich die Wetterlagen bestimmen, weiter abschwächen, verwirbeln und in Richtung der Pole verschieben werden. Dadurch wird sich die Verteilung der Niederschläge und Temperaturen und damit die regionalen klimatischen Verhältnisse auf der nördlichen Erdhalbkugel unter Umständen gravierend verändern. Ebenso ist es wahrscheinlich, dass sich die atlantische Nord-Süd-Zirkulation abschwächen wird, über deren Grad allerdings große Unsicherheit besteht. Dieses Szenario entspricht dem Gedanken einer zunehmenden Instabilität des Klimasystems. Als sehr unwahrscheinlich hingegen wird angenommen, dass in diesem Zeitraum bis Ende des Jahrhunderts die ozeanische Zirkulation, das Ökosystem der tropischen Regenwälder oder das arktische Eisschild kollabieren werden.16 Freilich schließt die Unwahrscheinlichkeit solch irreversibler „Kipppunkte“ keineswegs aus, dass sie stattfinden werden.

Welchen Charakter der Wandel des Erdklimas der Wahrscheinlichkeit nach annehmen wird, hängt jedenfalls, so die weitgehend einhellige Überzeugung des Weltklimarats, – erd- wie menschheitsgeschichtlich erstmalig – maßgeblich von den politischen Entscheidungen der Weltgesellschaft über die Emissionen der Treibhausgase, insbesondere des Kohlendioxids, ab.

Dieser Überzeugung entsprechend hat der 6. Bericht des IPCC insgesamt fünf, von optimistisch bis pessimistisch reichende, „gemeinsame sozioökonomische Entwicklungspfade“ formuliert. Unter den optimistischen sozioökonomischen Bedingungen der Reduktion der Treibhausgasemissionen würde der Anstieg der Erdtemperatur bis 2100 der Wahrscheinlichkeit nach auf weniger als 2 Grad begrenzt, im pessimistischen Fall des weiteren Anstiegs hingegen würde er mehr als 5 Grad betragen. Insofern werden zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Pfade die klimatischen Entwicklungen und die möglichen politischen Entscheidungen über die sozioökonomischen Verhältnisse als voneinander abhängige und mit einander verbundene Faktoren und damit in der Tat als eine untrennbare Einheit gedacht.

Mit dieser Verknüpfung der natürlichen mit der gesellschaftlichen Welt in seinen Studien zur Zukunft des Klimawandels hat der „Weltklimarat“ in philosophischer Hinsicht implizit, wie mir scheint, dem alten Herder im Streit mit Kant recht gegeben. Denn Kant hatte, wie gesehen, darauf insistiert, dass die Welt des Menschen als eines freien und Zwecke setzenden Handlungssubjekts fundamental verschieden sei von der natürlichen Welt mit ihren Kausalitäten und Notwendigkeiten, und dass daher eine Kluft zwischen menschlicher Subjektivität und natürlicher Objektivität bestehe. Dem gegenüber geht der Weltklimarat in seinen Untersuchungen heute von der untrennbar gewordenen Einheit der beiden Welten aus. Er sieht diese Einheit jedoch nicht durch eine zeitlos universelle organische Kraft verbürgt, sondern begründet sie letztlich historisch und materialistisch: einerseits ist der Mensch gerade durch seine zweckgerichteten Aktivitäten heute zu einem bestimmenden Faktor der Erdgeschichte geworden, so dass deren Zukunft vom Menschen abhängt; andererseits aber – das bringen die wertenden Szenarien von „optimistisch“ bzw. „pessimistisch“ zum Ausdruck – hängt das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation und Lebenswelt vom künftigen Verlauf der Erdgeschichte ab. Die Einheit beider Welten ist demnach dadurch begründet, dass der Mensch sowohl zum konstitutiven Faktor als auch zum abhängigen Adressaten des künftigen globalen Klimasystems geworden ist.17 Die Erdsystemforschung hat daher nicht nur die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und die politischen Entscheidungen zu ihrem Gegenstand. Denn neben die bisherigen natürlichen Faktoren der Sonnenstrahlung und der Ausstrahlung ins Weltall ist nunmehr die menschengemachte Emission der Treibhausgase in die Atmosphäre als dritter Faktor des Klimasystems hinzugetreten. Daher ist das traditionell westlich-neuzeitliche Beharren auf einer Trennung von Natur und Gesellschaft, so lässt sich das Theoriegebäude des Weltklimarates zusammenfassen, im Zeitalter des Anthropozäns zu einem bedrohlichen und gefährlichen Anachronismus geworden.

Nun sind gegen diese Theorie vom „Anthropozän“ als einem neuen Erdzeitalter eine Reihe von Einwänden erhoben worden. Zwar besteht, so weit ich es überblicke, unter den Gelehrten ein Konsens in der Anerkennung sowohl der Tatsache des Klimawandels als auch dessen anthropogenen Charakters. Kontrovers jedoch wird von den Geologen diskutiert, ob beide Tatsachen berechtigen, vom Anthropozän als einem neuen Erdzeitalter zu sprechen. Denn zum einen habe der Mensch schon seit langer Zeit verändernd auf die Natur und das Klima eingewirkt; und zum anderen erscheine es als höchst fraglich, ob die kurze Dauer des gegenwärtigen Klimawandels während einer Menschengeneration sich tatsächlich zu einem so gewaltigen Signal summiert, dass er als ein erdgeschichtlich epochaler Einschnitt verstanden werden muss. Eine Reihe von Geologen hat deshalb vorgeschlagen, das Anthropozän statt formal als eine geochronologische Epoche vielmehr als ein „geologisches Ereignis“ wie etwa einen Vulkanausbruch zu definieren.18 Dem gegenüber insistieren andere Geologen und Paläontologen jedoch darauf, dass es sich in der Tat um eine neue Epoche handle, weil das Erdsystem „in jüngster Zeit deutlich von der Stabilität abgewichen (sei), die es während des Holozäns über Tausende von Jahren gezeigt hatte, einer Stabilität, die Wachstum und Gedeihen der menschlichen Zivilisation ermöglichte.“19 Diese Abweichung von der Stabilität berechtige, von einem neuen Zeitalter zu sprechen.

Von Seiten der Gesellschaftswissenschaften hingegen wird die Verallgemeinerung kritisiert, da es „den Menschen“ als verantwortlichen Akteur der Erdgeschichte nicht gebe. So verursache ein durchschnittlicher Europäer oder Amerikaner das Vielfache der Treibhausgasemissionen wie ein durchschnittlicher Inder oder Afrikaner. Es müssten folglich die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick genommen werden, in denen die Menschen agieren. Statt abstrakt vom Anthropozän müsse daher konkreter vom „Kapitalozän“ geredet werden, um den für den Klimawandel verantwortlichen Akteur benennen zu können. So vertritt der schwedische Ökologe Andreas Malm, der den Ausdruck „Kapitalozän“ geprägt hatte, die These, dass die massenhafte Verwendung fossiler Brennstoffe weder eine kollektive Entscheidung der Menschheit gewesen sei noch zwangsläufig deren Natur entstamme, sondern dass sie aus den „spezifischen Dynamiken der kapitalistischen Produktion“ zu erklären sei20.

Schließlich wird vor allem von den Natur- und Klimaschützern davor gewarnt, den Begriff des „Anthropozäns“ zu gebrauchen, um ein neues Zeitalter auszurufen, in dem der Mensch nun auch das Erdsystem technisch, mittels Geo-Engineering, kontrollieren und beherrschen werde. „Im Denken des Anthropozäns“, so der Biologe und Philosoph Andreas Weber, „hat sich die Kluft zwischen Natur und Kultur aufgelöst, nicht weil die Menschen zu einem anderen Verständnis des Lebens und ihrer Rolle darin gekommen sind, sondern ihre Technologie die Natur verschluckt hat.“21 Dieser Kritik setzen allerdings andere wie der Historiker Jürgen Renn das Anthropozän als ein „kollektives Gestaltungsprojekt“ entgegen. Gerade indem das Anthropozän „den Menschen“ zum Akteur erklärt, können und sollen auch alle unterschiedlichen Völker und Kulturen im Sinne der Menschenrechtserklärung gleichberechtigt an einer „Geologie der Zukunft“ mitwirken, statt dessen Opfer zu sein.

Fasst man diese Einwände und Überlegungen aus den unterschiedlichen Positionen und Perspektiven zusammen, so scheinen sie sich mehr um das rechte Verständnis und um die Ausdeutung dieses „Anthropozäns“ zu bemühen. Sie implizieren einen, wie mir scheint, notwendigen und fruchtbaren Streit sowohl hinsichtlich der geochronologischen Bestimmung als auch hinsichtlich der gesellschaftspolitischen Ausgestaltung dieses neuen Zeitalters des anthropogenen Klimawandels.

So weit ich es überblicke, gibt es jedoch keine sowohl fundamentale als auch ernstzunehmende Kritik an der Theorie vom anthropogenen Klimawandel, wie sie der Weltklimarat in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Eine solche fundamentale Kritik hätte darzulegen, dass die erhobenen meteorologischen Daten oder die Berechnungen und Modellierungen der Vorhersage-Wahrscheinlichkeiten falsch sind.22 Oder aber sie hätte, noch grundsätzlicher, zu zeigen, dass die der Theorie vom anthropogenen Klimawandel zugrundeliegende Idee von der untrennbar gewordenen Einheit von menschlicher Zivilisation und irdischem Klimasystem eine die menschliche Erkenntnisweise transzendierende Idee sei, die entweder auf unbegründeten und dogmatischen Glaubenssätzen beruht oder das Produkt einer überschäumenden Imaginationskraft ist, denen letztlich die politischen Motive ihrer Vertreter zugrunde liegen. Eine solche Fundamentalkritik aus dem Geist eines Anthropozentrismus, der erneut die Gesellschaft von der Natur, die Welt des Geistigen von der Welt des Materiellen trennen würde, müsste angesichts der theoretischen wie praktischen Herausforderungen, die der anthropogene Klimawandel stellt, heute wohl schlicht als verantwortungslos gelten.

Zusammenfassung

Wir befinden uns heute offenbar in der paradoxen Situation, dass wir als Beobachter des Klimas selbst Teil des Klimas geworden sind. Was das Klima ist und sein wird, hängt von uns ab, wie umgekehrt wir vom Klimageschehen abhängen werden. Das war vormals nicht so. Begonnen hatte die Beschäftigung mit dem Klima bei den alten Griechen, um nach der Entstehung eines neuen Weltreichs ein klareres Bild von den Erdregionen und deren klimatischen Verhältnissen zu gewinnen, die sie als Wirkungen der Sonnenstrahlung erklärten. Darüber hinaus diente das Wissen von den klimatischen Verhältnissen bzw. Klimazonen dazu, die unterschiedlichen Pflanzen- und Tierarten sowie Menschengruppen und ihre Lebensweisen zu erklären und zu bezeichnen. Das Klima war hier ein bestimmtes Etwas, ein Objekt, das man erkennen und erklären konnte, und von dem Genaueres zu wissen in vielfacher Weise nützlich war.

Erst in der Zeit der Romantik bekam der Klimabegriff eine weitere und auch ästhetische Bedeutung und Dimension. Das Klima wurde in einem religiös-holistischen Sinn zum Inbegriff des harmonischen Zusammenwirkens aller Teile im Naturganzen. Die Betrachtung der Mannigfaltigkeit der Natur, der anorganischen wie organischen Formen in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten und Ergänzungen sollte den Betrachter zu einem seelenerhebenden Genuss führen, in dem der Schauende mit dem Geschauten gleichsam in eins verschmilzt.

Zur Zeit des europäischen Imperialismus und Kolonialismus wurde das Wissen um die meteorologischen und klimatischen Verhältnisse dann wieder profan. Die immer exakteren Klimakarten wurden für den zunehmenden Weltverkehr und -handel sowie für die ‚gute’ Verwaltung der Kolonien gebraucht. Mit dem Beginn der Raumfahrt und der Eroberung des Weltraums sowie mit der Industrialisierung der Landwirtschaft seit Mitte des letzten Jahrhunderts benötigte man jedoch jenseits der Zusammenschau ein weit detaillierteres Wissen über all die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse und Zusammenhänge in der Natur. Es entstand die Erdsystemwissenschaft, die die Kenntnisse auf den unterschiedlichen Gebieten verbinden und zusammenfassen und damit, so das Ziel, die Erde dem menschlichen Geist in der Tat untertan machen sollte.

In unserem Überblick kam der Umbruch im Wissen vom Klima mit dem anthropogenen Wandel des Klimas. Denn nun war es kein stabiler und fester Gegenstand mehr, kein Etwas, dessen Erforschung der Realisierung allerlei profanen und höheren Zwecken dienen konnte. Mit dem Wandel wurde das Klima flüssig und instabil, und mit dem Wissen um diesen Wandel trat die Wissenschaft nicht mehr nur als Erklärer oder Helfer, sondern zunehmend auch als Warner vor den menschlichen Zwecken und Aktivitäten als den Motoren der Erderwärmung auf. Aus einem bestimmten Objekt der wissenschaftlichen Erforschung wandelte sich das Klima zu einem bestimmenden Subjekt, dem die menschlichen Aktivitäten sich unter dem Stichwort der „Nachhaltigkeit“ als integraler Teil des Klimasystems ein- und unterordnen sollten. Die traditionelle Einstellung: hier die Gesellschaft und ihre Belange – dort das Klima, seine Unterschiede und Kreisläufe trägt nicht mehr.

Diesen Umbruch im Klimawissen hat der indische Historiker Dipesh Chabakrathy jüngst als einen Perspektivwechsel bezeichnet: weg von der traditionell anthropozentrischen zu einer planetarischen Perspektive, die gleichwohl die menschliche umfasst und integriert. Mit diesem Perspektivwechsel aber ist das Klima aus einer gegebenen und neutralen Sache zu einer aufgegebenen und hochpolitischen Sache geworden. Entweder, so drängt sich die Alternative auf, gelingt es der Weltgesellschaft, den menschengemachten Wandel zu begrenzen und das Klima wieder zu stabilisieren, oder der Wandel bleibt sich überlassen mit absehbar verheerenden Folgen für die künftigen Generationen. Sie ist zweifellos zur größten Herausforderung geworden, vor der die Menschheit in diesem Jahrhundert steht. „Der Klimanotstand“, so der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, „ist ein Wettlauf gegen die Zeit“23.

- Eva Horn, Klimatologie um 1800. Die Genealogie des Anthropozäns. In: Zeitschrift für Kulturwissenschaften 1/2016, 87. ↩︎

- zit. nach: Die Geschichte der Klimawissenschaft. In: skepticalscience.com/translationblog.php?n=1473&l=6 (abgerufen: 27.12.2024). ↩︎

- „The common view hitherto has been that the earth has cooled in the lapse of time, and if one did not know that the reverse has been the case, one would certainly assert that this cooling must go on continuously. Conversations with my friend and colleague Professor Högbom, together with the discussions above referred to, led me to make a preliminary estimate of the probable effect of a variation of the atmospheric carbonic acid on temperature of the earth. As this estimation led to the belief that one might in this way probably find an explanation for temperature variation of 5°-10° C. I worked out the calculation more in detail, and lay it now before the public and the critics.” (Svante Arrhenius, On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground. In: Philosophical Magazine and Journal of Science, Vol 41, 1896, 267). ↩︎

- Svante Arrhenius, Das Werden der Welten, Paderborn 2012, 56 f. ↩︎

- Zwei Jahrhunderte Klimageschichte: Teil Eins – von Fourier bis Arrhenius, 1820-1930. In: skepticalscience.com/translationblog.php?n=1397&l=6 (aufgerufen: 28.12.2024). ↩︎

- S.I. Rasool, G.H. Schneider, Atmosphärisches Kohlendioxid und Aerosole: Auswirkungen großer Anstiege auf das Globale Klima, Science, 1971, Bd. 173. ↩︎

- Die Geschichte der Klimawissenschaften. In: Sceptical Science, a.a.O. ↩︎

- „Atmosphärische Abwärme kann um und über Städten Wärmeglocken bilden, in denen viele abnormale meteorologische Erscheinungen beobachtet werden. Wenn die thermale Verschmutzung einen nennenswerten Bruchteil der von der Erde absorbierten Sonnenenergie erreicht, kann sie zu schwerwiegenden klimatischen Störungen führen“ (Dennis Meadows, Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Gütersloh 1972, 61 f.). Das war’s. ↩︎

- „Fundamentally the major problem with the IPCC is that it did not function als a truth seeker; instead it functioned as a true believer focused upon anthropogenic CO2.” (The Colossal Mistakes of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). In: sjsu.edu/faculty/watkins/IPCCmistakes.htm. ↩︎

- Die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes, die sich ausführlich mit den Argumenten der Klimaleugner auseinandergesetzt hatte, kam 2007 zum Ergebnis: „So gut wie alle professionellen Klimaforscher:innen sind sich einig, dass der von Menschen herbeigeführte Klimawandel real ist, nur über sein Tempo und seine Form wird weiter gestritten.“ (The Scientific Consensus on Climate Change. How Do We Know We’re Not Wrong. In: Joseph Dimento, Pamela Doughman (Hg), Climate Change, Cambridge/Mass. 2007, 74). ↩︎

- „In diesem Sinne kann man sagen, dass die Unterscheidung von Natur- und Menschengeschichte … erst in allerjüngster Zeit begonnen hat, hinfällig zu werden … Heute wird behauptet, die Menschen seien im geologischen Sinne eine Naturgewalt. Die Krise hat eine Grundannahme des westlichen (und mittlerweile universellen) politischen Denkens widerrufen.“ (Dipesh Chakrabarty, Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter, Berlin 2022, 60 f.) – Siehe auch: Alexander von Pechmann, Geschichte im Anthropozän. Ein Versuch. In: Widerspruch – Münchner Zeitschrift für Philosophie, Nr. 74, München 2023, 67-85. ↩︎

- Dipesh Chakrabarty, Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter, Berlin 2022, 98. ↩︎

- Wallace S. Broecker, Robert Kunzig, Fixing Climate. What Past Climate Changes Reveal about the Current Threat – and How to Counter It, New York 1012, 100. ↩︎

- siehe: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Klimaforschung im Ozean. Veränderte Ozeanströmungen und zukünftiges Klimageschehen, Bonn 2012. ↩︎

- vgl. Will Steffen et al, Zum Entwicklungsverlauf des Anthropozäns. Die große Beschleunigung, Bundeszentrale für politische Bildung. ↩︎

- „For some events [AMOC, Arctic ice, Greenland ice sheet, the Amazon forest and monsoonal circulation], there is information on potential consequences, but in general there is low confidence and little consensus on the likelihood of such events over the 21st century.“ (academia.edu/102304975/Parker_Climate_Change_Information_Spring2023_TOC) ↩︎

- Dabei muss selbstverständlich soziologisch unterschieden werden zwischen der relativ kleinen Gruppe der Täter und der großen Gruppe der Opfer. ↩︎

- “An Anthropocene Event would incorporate a far broader range of transformative human cultural practices and would be more readily applicable across academic fields than an Anthropocentric Epoch, while still enabling a robust stratigraphic charakterization.” (Philip L. Gibbard et al., A practical solution: the Anthropocene is a geological event, not a formal epoch. In: doi.org/10.18814/epiiugs/2021/021029; aufgerufen: 30.12.2024). ↩︎

- Simon Turner, Colin Waters, Jan Zalasiewicz, Was die Kritiker des Anthropozäns übersehen – und warum es eigentlich eine neue geologische Epoche sein müsste. In: theconversation.com/what-the-anthropocenes-critics-overlook-and-why-it-really-should-be-a-new-geological-epoch-225493. ↩︎

- siehe: Andreas Malm, Fossiles Kapital. Der Aufstieg der Dampfkraft und die Wurzeln der globalen Erwärmung, London 2016. ↩︎

- Andreas Weber, Enlivenment. Eine Kultur des Lebens: Versuch einer Poetik für das Anthriopozän, Berlin 2016. ↩︎

- Diese „Widerlegungen’ werden zwar immer wieder, aber vergeblich unternommen. – Zu den ‚Einwänden’ der Kritiker vgl.: Eva Horn, Klima. Eine Wahrnehmungsgeschichte, a.a.O., Klimaleugnung und das Primat der Ökonomie, 457 ff; Wikipedia, Stichwort: Klimawandelleugnung. ↩︎

- unric.org/de/200821-klima ↩︎